Num extraordinário e breve livro, publicado em 2005, o crítico de arte Luiz Camilo Osório reitera que, nos dias atuais, em que a crítica perde cada vez mais espaço editorial, os responsáveis pela manutenção deste subgênero jornalístico devem evidenciar a sua função essencialmente política, que é a viabilização dos espaços de dissenso. Segundo ele, nestes espaços habitam o que é comum e o que é público, de modo que, “nesta hora de crise, [a crítica] há que se voltar para o seu momento de emergência ontológica e institucional, para rever seus desafios e limites”. A mera distinção inalcançável entre o que seria supostamente “bom” ou “ruim” não se aplica aqui, mas sim o que pode ser extraído e/ou continuado a partir da obra analisada. E, para todos os efeitos, por pior que pareça o assunto de uma resenha, há sempre algo válido a ser dito sobre ele. Chegamos a um consenso?

Em face do preâmbulo supracitado, vemo-nos diante de um verdadeiro problema crítico quando somos convidados a analisar o polêmico documentário “Deixando Neverland” (2019, Dan Reed). Produzido pelo canal fechado HBO, este filme traz à tona novas acusações de assédio pedofílico contra o astro Michael Jackson (1958-2009), dez anos após o seu falecimento e não desconsiderando que o mesmo foi absolvido judicialmente das acusações então direcionadas contra ele. Não podendo o cantor se defender, a quem servem tais acusações posteriores? Ao direito inalienável de expressão das vítimas? Mesmo que eles tenham razão em suas denúncias – e é quase certo que têm – o que pode ser feito para legitimá-los? Difamar a memória do denunciado, a partir da queima simbólica de suas obras, conforme vemos durante os créditos finais? Perguntemo-nos enquanto avaliamos genericamente o filme…

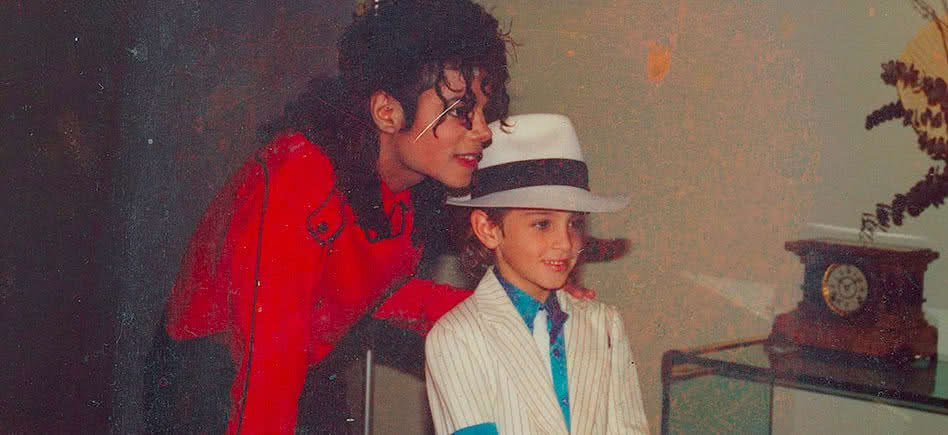

Ao longo das asfixiantes quatro horas de duração do documentário, acompanhamos os depoimentos de dois rapazes que alegam terem sido continuamente molestados – em minuciosa descrição sexual – pelo cantor, em suas respectivas juventudes: o coreógrafo australiano Wade Robson e o músico estadunidense James Safechuck. O primeiro deles era fã do cantor desde pequeno. Imitava as suas ousadas danças desde os cinco anos de idade e, após vencer um concurso local, tem a chance de subir ao palco num dos concertos de Michael Jackson em seu país. Tornam-se “melhores amigos” e viajam juntos para os EUA, onde desenvolvem uma relação afetuosa que dura dos sete aos 14 anos de idade. O segundo, por sua vez, desenvolveu uma afeição pelo cantor somente depois que foi contratado para estrelar um comercial de refrigerante a seu lado. E também alega ter sido submetido a masturbações mútuas e beijos obscenos. Em comum, o fato de ambos terem negado terminantemente tais abusos quando o astro ainda estava vivo. Por que somente agora resolveram falar?

Além da exposição e detalhes do que ocorria no quarto do cantor, as mães de ambos os depoentes também são personagens expressivas do documentário: uma delas não consegue perdoar-se pelo que ocorreu; a outra admite que dançou bastante, em comemoração, ao saber do falecimento do artista. “Agora, ele não vai machucar mais nenhuma criança!”, justifica ela. Movimentações frondosas de quantias monetárias são assumidas nos depoimentos. E, exceto pelos casamentos bem-sucedidos que ambos conseguem obter na idade adulta, não se sabe nada sobre a vida sexual adolescente dos molestados. Os prejuízos psicanalíticos da sexualidade precoce são obnubilados pelas doenças psiquiátricas da vida contemporânea. Ansiedades e depressões são destacadas como conseqüências. Confusões pederásticas surgem apenas quando convenientes: supostamente, o cantor obrigava os meninos a assistirem a filmes pornográficos enquanto estavam na banheira. E o direito de defesa?

Segundo a lógica estrutural do filme, a monstruosidade inafiançável do denunciado já falecido não pode ser refutada, principalmente ao levar-se em conta os relatos lacrimosos dos jovens envergonhados pelas infâncias destruídas pela sexualidade assimétrica de um pervertido. Em dado momento, a falência dos casamentos paternos dos dois rapazes é associada à manipulação torpe e açambarcadora do ‘popstar’. Os irmãos mais velhos do coreógrafo australiano externam um ódio exorbitante, acentuado pelo suicídio do pai, emocionalmente desequilibrado depois que a mãe partiu para os EUA com o filho pequeno, a pedido do cantor. Todo o desmantelamento familiar de ambos os percursos vitais é atribuído à malevolência erotógena do artista, retratado de maneira postumamente antipática. O veredicto do documentário é certeiro: Michael Jackson é culpado. Ponto. Sem possibilidade de recurso.

A despeito de quaisquer juízos de valor sobre o delicado tema do abuso sexual de menores – e, infelizmente, tudo leva a crer que o cantor realmente tenha cometido vários dos crimes dos quais foi acusado – este filme opta pelos mais nojosos estratagemas de condução espectatorial. Técnica e eticamente, “Deixando Neverland” soçobra em seu tom revanchista e em sua pusilânime unilateralidade expositiva de fatos anteriormente negados em julgamentos públicos. Os depoentes tentam se justificar a qualquer custo, requerem compensação em milhões de dólares pelos danos psicológicos sofridos e beneficiam-se do oportunismo polemista dos produtores do filme, que capitalizam através da incitação pérfida a uma caça às bruxas via parcial exumação midiática. Pela primeira vez em muito tempo, deparamo-nos com um objeto em que parece mais sensato, por parte da crítica, renegar a sua existência, não recomendar sequer o debate sobre o mesmo. Mas isso seria baixar ao mau nível do filme a subsunção à sua disfunção apreciativa. Fica o anti-convite em aberto para quem quiser avaliá-lo, portanto. Urgh!