Desde o primeiro texto nessa coluna, proponho uma trajetória que aponta para as possibilidades, mas, principalmente, para os desafios de se pensar em uma comunidade lusófona. Tratei das lusofonias, no plural; chamei atenção de que a língua, por si só, não é suficiente para sustentar uma comunidade; ressaltei que há entre os países lusófonos fios históricos tão entrelaçados que são constituintes desses povos, e isso precisa ser considerado para a experiência comunitária. E, resumidamente, pontuei os caminhos tortuosos da institucionalização dessa comunidade e que resultaram na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Até parece que todo esse percurso nos leva a pensar na impossibilidade de uma comunidade entre nós, o que chamei, no último texto, de uma não-comunidade. Todavia, minha proposta toma um rumo exatamente o contrário a essa ideia. Percebo que as condições históricas dos povos lusófonos são tão privilegiadas que é perfeitamente possível construirmos uma experiência de uma verdadeira comunidade, não como bloco econômico, não na lógica da globalização, não presa à institucionalidade.

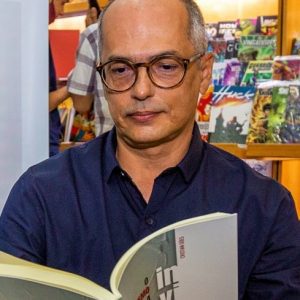

E de que comunidade, ou de possibilidade de experiência comunitária estou a falar? Para responder e apresentar meu ponto de vista, recorro ao filósofo italiano Roberto Esposito (2012). Ele desceu até a raiz da palavra “comunidade” para discutir o seu conceito e nos apresentar a ideia de communitas, que nos ajuda a pensar nas lusofonias e na própria comunidade lusófona.

Ao fazer o exercício etimológico de “comunidade”, Esposito (2012) percebeu que a característica comum, aquilo que nos faz sentir membros de um mesmo grupo não é uma suposta identidade que partilhamos em comum. O que temos de próprio não é uma positividade, uma característica coletiva que nos identifica como grupo. Para esse filósofo, a sensação de pertencimento a uma comunidade não se dará por uma marca visível que nos delimita em um mesmo espaço. Ao contrário. O comum que nos faz communitas vem da percepção da falta, da negatividade, da ausência, e da obrigação recíproca entre nós.

Ora, se utilizarmos essa ótica de Esposito, se a lusofonia for percebida como um ambiente de um idioma comum e se a comunidade lusófona representar a reunião institucional de países, de fato, parece não haver muito sentido para que avancemos em termos de uma comunidade na perspectiva de uma communitas. Isso porque a língua, a institucionalidade, a identidade são positividades que nos enquadram frouxamente e não permitem que nos reconheçamos como comunidade, nem interna e nem externamente. Concretamente, esses “comuns” parecem mais nos afastar do que nos aproximar, fecham-nos na individualidade.

E aqui vai o primeiro aspecto que destaco: para que tenhamos uma experiência comum como povos lusófonos precisamos nos reconhecer para além de nossas fronteiras humanas e geográficas, percebendo a comunidade como portas e janelas abertas para as memórias históricas coletivas, entrelaçadas e constitutivas entre nós, seus povos, e que tem na diversidade cultural o seu maior valor. Esse estado de diálogo e abertura permanentes é um passo inicial para que enxerguemos a communitas, ou seja, não somos, não estamos sós, e o Outro que habita em mim não é a diferença de mim e nem do nós.

Assim, a comunidade pensada por Esposito (2012) não se enquadra nos limites geográficos e nas definições institucionais. A communitas não é definida por seu contorno físico e ilusória identidade, mas por exigências humanas reais históricas e contemporâneas. Bom, do ponto de vista geográfico, a comunidade dos países de língua portuguesa tem até uma enorme vantagem: está espalhada por vários continentes, em diversos países e regiões. Além disso, a lusofonia tem como riqueza a sua intensa diversidade, o que é um outro elemento de esperança para refletir essa comunidade como uma communitas.

O que conta para a comunidade se realizar, segundo Esposito, é a coexperiência de todos em uma busca pelo bem comum, pela vida plena da coletividade, em que, “o dever e a tarefa para com o outro possam ainda ser elementos de ligação”, conforme explica Raquel Paiva (2012, p. 71).

Vejamos. Em seu estudo, Esposito voltou-se ao “comum” da comunidade, que é o cum + munus. O cum é equivalente ao nosso “com”, ou seja, “aquilo que nos coloca uns diante dos outros, uns em relação com os outros – é o que nos lança na experiência de estar junto” (Paiva, 2012, p. 72). O munus, diz Esposito, tem relação direta com o onus, o officiume o donum que, respectivamente, podemos traduzir como “ônus”, “ofício” e “dom ou doação”.

Assim, o aprofundamento etimológico da palavra “comunidade” compromete a ideia de que nela existe uma propriedade que seus membros têm em comum e que os qualifica como pertencentes a um mesmo um conjunto, ou seja, é como se eles tivessem uma “‘substância’ produzida por sua união” (Esposito, 2012, p. 22). Contudo, insiste esse autor (2012, p. 25) “em todas as línguas neolatinas, e não somente nelas, ‘comum’ (commun, comune, common, kommun) é o que não é próprio, começando ali, onde o próprio termina”.

Esposito lembra que o “próprio” está ligado diretamente à propriedade, ao proprietário, isto é, à posse de algo, de um patrimônio. Já o “comum” aponta rigorosamente para o seu oposto, para aquilo que é mais de um, que é de muitos, que remete ao público, que é de todos e para todos, sem ser o patrimônio de um ou de alguns.

Em resumo, se o “comum” de comunidade for associado ao “próprio” terminará por apagar o munus, que são os deveres. Assim, sem os deveres, os ônus e as doações serão sufocados e impedidos. As funções e as obrigações que todos temos nos implicam e nos entrelaçam, de forma rigorosa, como membros da comunidade, em um compromisso inabalável, em uma retribuição fraterna e gratuita, em uma obrigação de fazer sem esperar retorno. Ao participar da communitas estamos implicados no ônus da retribuição, “seja em forma de bens ou em forma de serviços (officium)” (Esposito, 2012, p. 27).

Desse modo, a comunidade se realiza como experiência histórica nas relações sociais, no cum, no estar juntos, todos nós como doadores e donatários, personagens do mesmo Ser, sem a possibilidade de separação entre essas duas tarefas. Assim, nesse tipo de comunidade não existe o eue nem o Outro, apenas o Nós. Somos a communitas, uma experiência comunitária de “reciprocidade, ou ‘mutualidade’ (munus-mutuus), de um dar que determina entre o um e o outro um compromisso, e digamos também um juramento, comum” (Esposito, 2012, p. 28-29).

No entanto, esse filósofo percebe que uma communitas plena pode sufocar a subjetividade, tornando-se um organismo totalitário. Como conceber um agrupamento social na lógica de uma reciprocidade fraterna sem o reconhecimento do sujeito e da subjetividade que a compõe? Não será a reunião de partes que formará o todo? Onde estarão as partes na comunidade? É aqui que Esposito (2005) encontra transitando de forma obrigatória na communitas a sua própria condição dialética: a immunitas.

Enquanto os sujeitos communis têm deveres a desempenhar, os immunis se sentem desobrigados, “dispensados da dívida que os une uns aos outros, estão liberados do contato que ameaça a sua identidade e sua individualidade, e de possibilidades que os exponha a um possível conflito com o seu vizinho” (Paiva, 2012, p. 73). Essa discussão nos leva a refletir que a comunidade, além da tensão global/local, vai também enfrentar a tensão communis/immunis.

Em textos anteriores nessa coluna vimos que as forças que atuam no sentido da globalização agem contra a comunidade e afasta o Outro. Também percebemos a existência de outras forças que reivindicam a identidade local, com o reforço de fronteiras para impedir a aproximação do Outro. Além disso, as tensões também estão no centro de nossa própria comunidade, como pressões que buscam manipular sua ideia, enquadrar a sua realização e dar sua direção, ou mesmo, decretar o seu fim.

A lusofonia poderá ter um papel immunitas caso não permita desnudar as amarrações sócio-históricas que envolvem constitutivamente os povos da CPLP, estando fechada em países, com portas e janelas cerradas ao Outro. Todavia, ao contrário, reconhecida e experimentada como uma communitas, a lusofonia pode fazer emergir os vínculos tão profundos entre nós que ficarão visíveis as dívidas históricas ainda não pagas, as inúmeras obrigações a cumprir, os deveres recíprocos a serem realizados como comunidade. Talvez por isso, o termo e as temáticas em torno da lusofonia ainda guardam inúmeras tensões visíveis e invisíveis dentro dos próprios países e das regiões da CPLP.

É preciso avançar e passar a compreender que vivemos em lusofonias, no plural. É preciso superar a ideia de uma comunidade vista tão somente como entidade institucional e que fala em português, em uma perspectiva linguística, porque isso oculta a possibilidade de construção de uma communitas em que o comum entre nós é a ausência, a dívida histórica ainda não quitada, e que exige amor, diálogo, compromisso e partilhas.

No próximo texto da coluna vamos continuar com essa discussão, porém aproximando mais a ideia de communitas com as tensões em torno das lusofonias. Em que medida as lusofonias favorecem ou impedem a experiência da comunidade?

Referências

Esposito, R. (2005). Immunitas: protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.

Esposito, R. (2012). Communitas: origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Paiva, R. (2012). Novas formas de comunitarismo no cenário da visibilidade total: a comunidade do afeto. Matrizes, São Paulo, nº 1, p. 63-75, jul./dez., 2012. Disponível em <http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/377>. Acesso 02 mar. 2015.